催し

イベントアーカイブ名古屋城を測る。-近世尾張の尺度について―

2023年01月07日

名古屋城とつくる学びの場「学びでつながる城とまち。城子屋」。

今回のテーマは「測量」です。

今の時代、長さは「センチ」や「インチ」などで統一されていますが、江戸時代は長さの単位や規格はさまざまでした。例えば「江戸間」「京間」という言葉があるように、1間(建物の柱の間の距離)の長さは江戸と京で異なり、尾張でも独自の規格が用いられていました。

では、名古屋城で使われていた「モノサシ」とは、どんなものだったのでしょう?

遺構や絵図などから当時の「モノサシ」について考えます。

日時

2023年1月7日(土)10時〜11時30分

会場

本丸御殿孔雀之間(本丸御殿ミュージアムショップ前で受付)

講師

酒井 将史 / 名古屋城調査研究センター 学芸員

料金

無料(別途、名古屋城入場料が必要)

定員

35人

申込方法

大ナゴヤ大学HP内ページよりお申し込みください。

当日スケジュール

9:30 受付

10:00 講座開始

11:30 終了

主催:名古屋市(名古屋城総合事務所)

運営:大ナゴヤ大学

2023年1月7日、城子屋「名古屋城を測る。―近世尾張の尺度について―」が、本丸御殿孔雀の間で開かれました。今回は「名古屋城を測る」というタイトルで、近世の尾張藩における、ものを測る尺度や測り方についてのお話。講師は、名古屋城調査研究センター学芸員の酒井将史さんです。

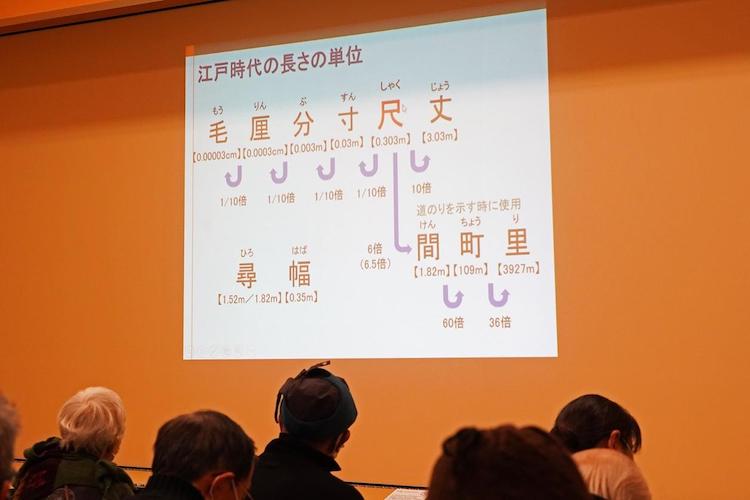

現在は一部の国を除いて、世界中で「メートル法」が採用されています。しかし、明治初期以前の日本では、異なる単位を用いて長さが測られていました。最初に、日本でメートル法が制定されるまでの歴史や、江戸時代の長さの単位についての説明がされます。「寸」「尺」「間」など、聞いたことはあってもどのくらいの長さか分からない単位について、改めて確認できた参加者も少なくなかったのではないでしょうか。

「尺」や「間」といった、広く用いられた単位は、個別に詳しく取り上げられました。近世の1尺を測るモノサシにはいくつもの種類があったこと、文献に書かれている名古屋城の石垣石材の尺度と現地に残る石のサイズがピタリと一致することが話されます。同様に、「間」についても、建物の柱の間隔を示すものとして生まれた日本独自の単位であること、「京間」「中京間」「江戸間」と地域によって「間」の長さに違いがあることなど、長さに関するたくさんの知識が紹介されました。関連して、建物の設計で使われた「柱割」「畳割」や、土地の広さを測る検知で尾張藩が採用した「尺」の解説も。

続けて、名古屋城の各隅櫓や本丸御殿、天守、西の丸の米蔵がどのくらいの大きさか、史料や発掘の成果をもとに示されました。いくつもの記録やデータを照らし合わせることで、それぞれの建物の基準となった長さが分かります。

最後に、江戸時代の測量について。江戸時代の測量の様々な道具と方法が紹介されます。いずれもアナログなやり方ながら、正確な距離を測るための知恵を窺うことができました。

「測る」というテーマで、尺度の基本から名古屋城の設計の基準まで、実に幅広い知識を得られる内容の講座になりました。名古屋城に限らず、近世までの建築物を見る際にも使える、新しい視点を得られた人もいるのではないかと思います。

カメラ・レポート:小林優太